法定相続人の順位はどうなってる?

相続で損しないためにしておくべき事

後悔しないために。

『遺産相続人の範囲はどこまで?』

『相続権の順位はどうなってる?』

『相続の割合はどう変わる?』

相続の順位について知らないと、そもそも自分に相続権があるのか、そしてどれくらいの割合で遺産を貰えるのかも分からないので、事前に確認しておく必要があります。

この記事では、

- 法定相続人の順位は?

相続分の割合についても解説 - 遺産相続で起きやすいトラブル

- 相続で損しないために

やっておくべき準備

について解説します。

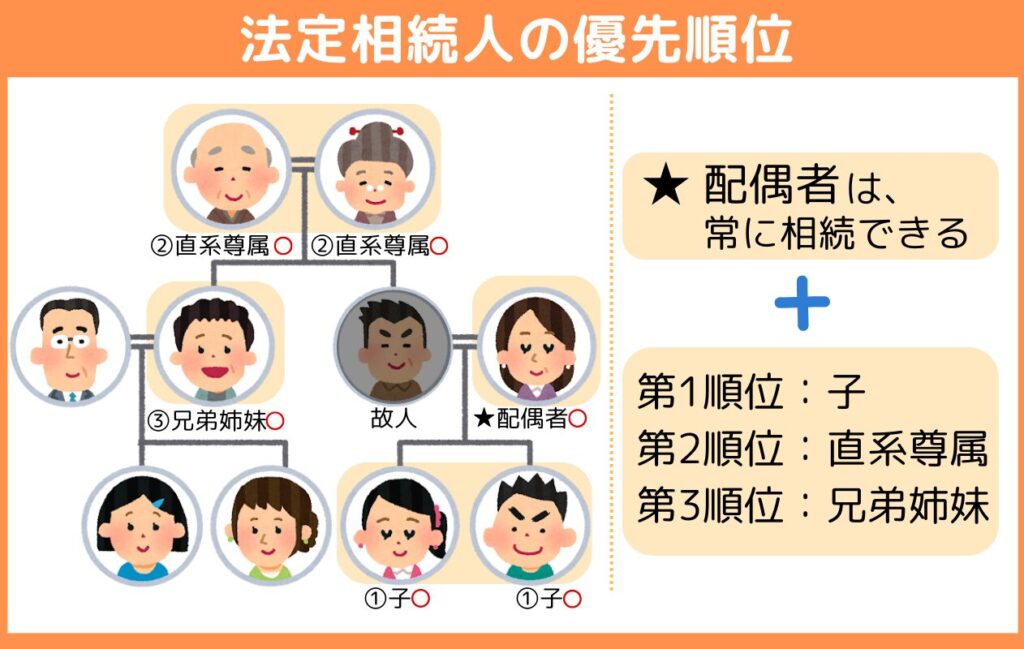

法定相続人の範囲は?優先順位は?

図解でわかりやすく解説

法定相続人とは、家族が亡くなった時に遺産を相続できる人のうち、民法で定められた範囲の相続人のことです。

亡くなった人の配偶者は常に法定相続人になりますが、それ以外の人には、以下の優先順位があります。

順位が上の人が存在している場合、下の順位にあたる人は相続することができません。

例えば、亡くなった人に子どもがいる場合、基本的に父母や兄弟姉妹は相続人にはなれません。

相続の割合についても民法で決められていて、誰が相続するかによって次のように変わります。

| パターン別 法定相続分の割合 | |

| 配偶者のみ | 配偶者が全て |

| 配偶者と子 | 配偶者1/2、子1/2 |

| 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3、直系尊属1/3 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 |

この割合はあくまで民法で定められている持ち分で、実際には相続人どうしの話し合いによって

相続の割合は変わることもあります。

その話し合いの際に起こりがちな問題について、次の項目で説明します。

遺産相続でよくあるトラブル

遺産相続の際、よく揉めめやすい要因は以下の2つです。

① 他の相続人が非協力的

具体的に遺産をどう分け合うかについては、相続人全員での話し合いと合意が必要です。

もし誰か一人でも合意しない場合、手続きを完了させることができません。

合意なしで手続きができるのは、故人が遺言状で誰に・何を・どの割合で相続させるか指定しておいた場合のみです。

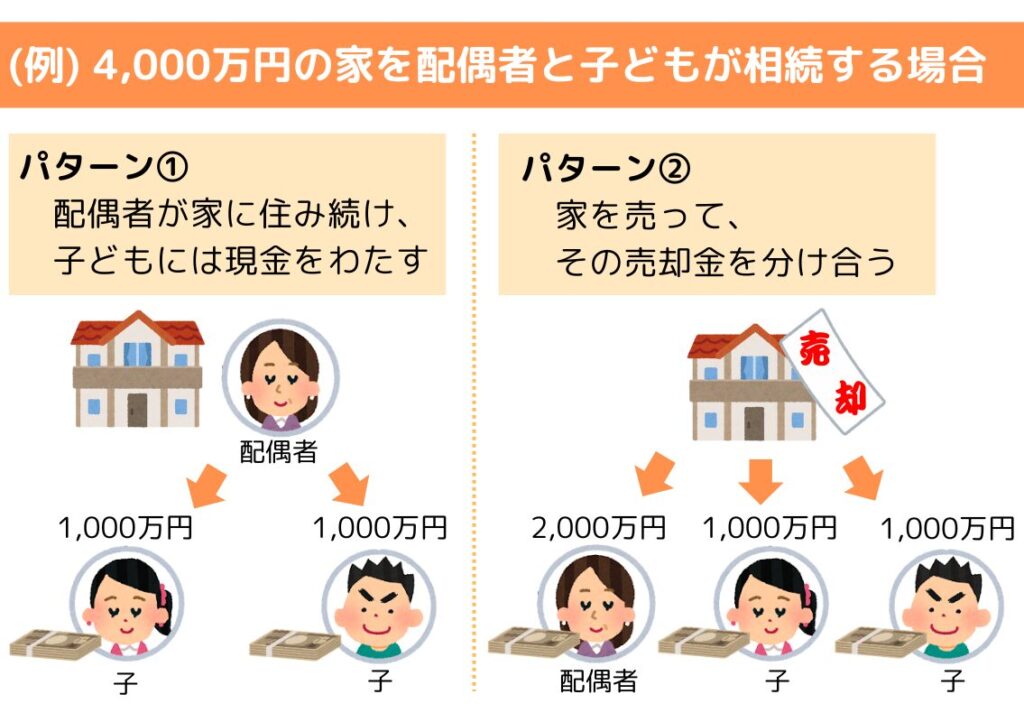

② 遺産に『家』が含まれる場合

亡くなった人が遺言を遺していない場合、最も揉めやすいのが家の相続についてです。

不動産は高額なうえ、物理的に分割するのも難しいため、公平な分割をするのが難しい財産です。

そのため、例えば配偶者と子どもで家を分割する場合には、以下のような方法をとることになります。

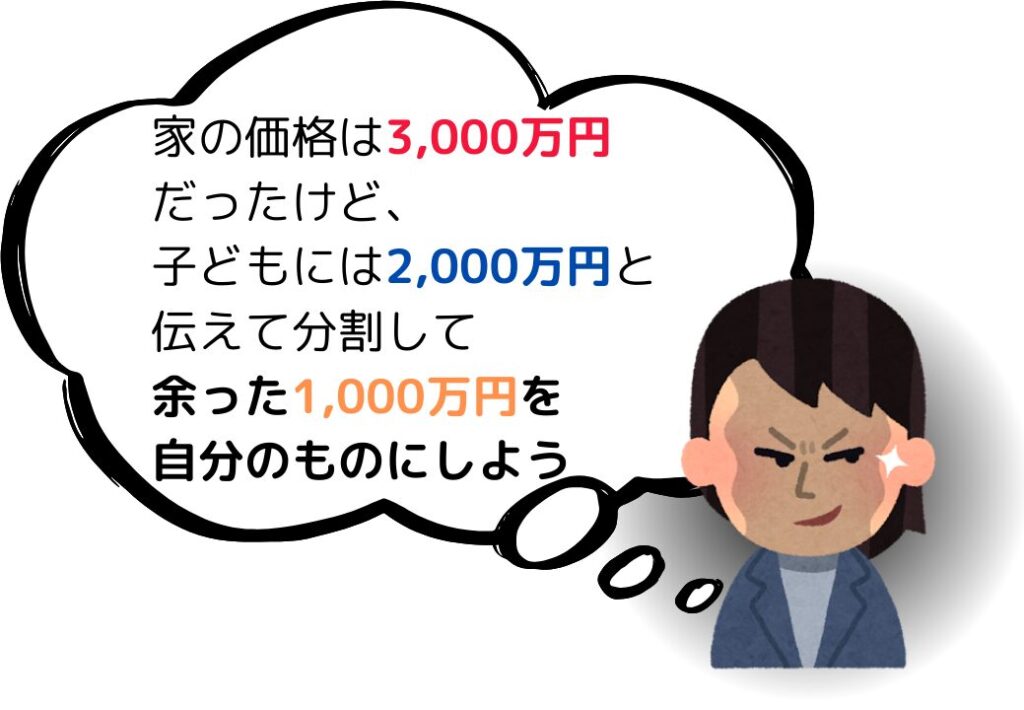

家の価格を知らないと、公平な遺産分割ができず、親族間で揉めることになります。

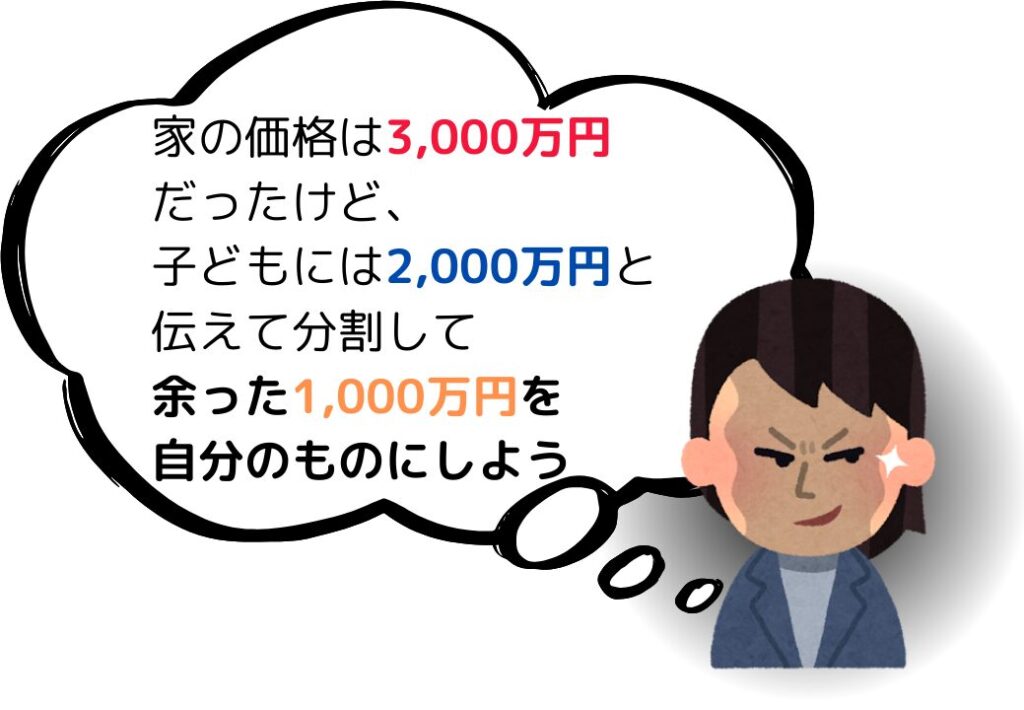

例えば、あなただけが家の価格を知らなかったと

したら…。

不動産は高額なため、実際にこういうことが

よくあるんです。

遺産分割のやり直しは複雑かつ多額の費用もかかるため、基本的にやり直しはできないと考えて手続きする必要があります。

家に住むにしろ、売却するにしろ、損せずスムーズに手続きを進めるために必要なのは、家の価格を調べておくことです。

家の価値はどうやって調べる?

スマホがあれば簡単1分でできます。

家の価格を調べていない場合、相続の話し合いもなかなか進まず、自分の相続分が妥当なのかの判断もできません。

そうは言っても、家の価格の

調べ方なんてわからない…

わざわざ不動産屋に行くのは

面倒…

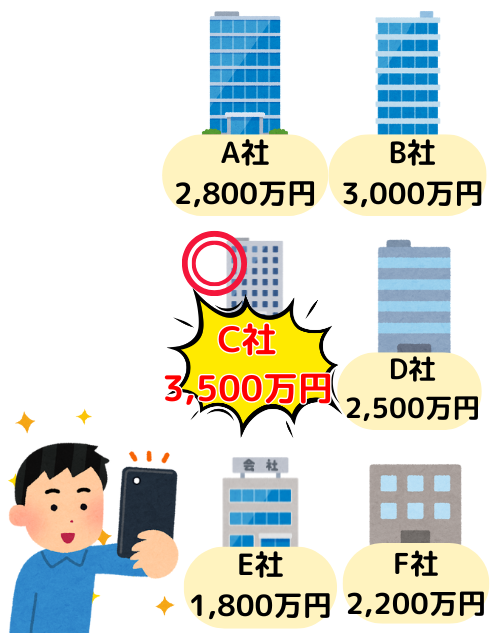

そんな方におすすめなのが、スマホひとつで不動産の価格を調べられる『イエウール』です。

イエウールは、会員登録なし・無料で利用できるサービス。なんと簡単1分で家の最高額を調べられます。

家の間取り・面積・築年数などがだいたい分かれば、離れた場所にある家でも価格を調べることができます。

- スマホで簡単1分!

無料で家の価格を調べられる - 不動産会社最大6社で一括査定

- 全国2,600社の優良企業と提携

- しつこい営業電話は一切なし

査定の結果はメールで連絡 - 調べたからといって必ず売る必要なし

イエウール公式:https://ieul.jp/

\60秒の簡単入力【全国対応】/

まずは無料で家の価格を調べてみる >>

(バレずに試せます)

※試したからといって家を売る必要もありません

イエウールについての口コミ

地方にある実家なのでどうしたらいいか困っていましたが、スマホで査定ができて助かりました。見積もり結果は2,600万円ぐらいのところもあったけど、3,200万ぐらいのところもありました。

実際の入力には5分かかりましたが、チャット形式で質問項目を入力してから一括査定という流れで簡単でした。査定をしてみて思いのほか高値がつき、とても驚きです。

口コミにあるように、イエウールの利点は、家の最高額がすぐに分かるということ。

その理由は、最大6社の不動産会社が一斉に家の価格を調べることで、価格競争が活発になり、自然と値段が上がっていく仕組みがあるからです。

全国2,600以上の優良企業の中から、あなたの家を高値で売ってくれる不動産会社を簡単に探すことができるんです。

まずは無料で家の価格を調べてみる >>

(バレずに試せます)

※試したからといって家を売る必要もありません

相続した家を放置しておくのは損!

もし家を売却することを選ぶ場合、

『居住用財産の3,000万円特別控除』を利用することができます。

これを利用すれば譲渡所得税の負担を減らすことができますが、控除を受けられる期間は3年以内と決まっています。

今は忙しいから、実際に売るか

どうかは、落ち着いてからまた

考えよう…

と、放置していると、期限切れで控除を受けられなくなってしまいます。

相続した家に住む予定がないのであれば、3,000万円控除を受けて損せず売却できるよう、早めに準備を進めることが重要です。

まずは無料で家の価格を調べてみる >>

(バレずに試せます)

※試したからといって家を売る必要もありません

今すぐ、あなた自身が

家の価格を調べる必要性

ここで注意したいのは、

家の価格を自分で調べておかないと、あなただけが損する危険性があるということ。

相続の場合、家の評価額を知っている親族たちは、自分だけが得をしたいと考え始めます。

もし自分で調べないと…。

このような人のせいで、あなただけが大損する可能性があります。

イエウールであればスマホで利用でき、結果もメールで届くため、他の人にバレる心配もありません。

周りの良いようにされて後悔することがないよう、相手より先に、あなた自身の手で家の価格を調べることが重要です。

\60秒の簡単入力【全国対応】/

まずは無料で家の価格を調べてみる >>

(バレずに試せます)

※試したからといって家を売る必要もありません

今なら、不動産価格高騰中!

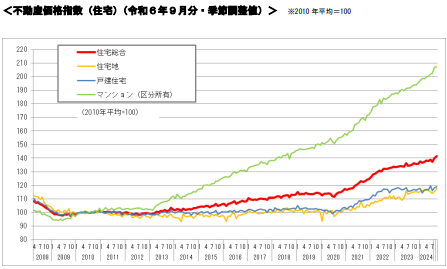

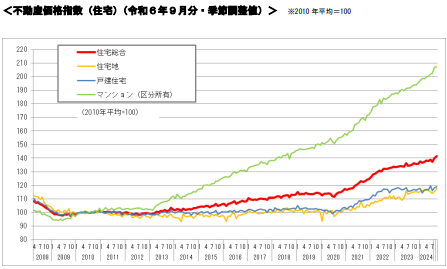

資材の高騰や円安の影響など、あらゆる要因により日本全国の不動産価格が上昇しています。

(引用:国土交通省「不動産価格指数(住宅) 令和6年9月」)

家の価格を調べた人の体験談

前もって想像していた価格より、プラス500万円という結果。ちゃんと調べる重要性を実感です。

たいして便利な場所にあるってわけでもないのに、実際に査定してみたら3,400万円でした。意外と値段がつくものだと、家族みんなで驚きました。

家が高額となれば、貰える金額が増えて、自分も家族もありがたいですよね。

しかし、その不動産価格の上昇もずっと続くわけではありません。

イエウールは使ったからと言って必ずしも売る必要はないため、家の価格が上昇している今のうちに、評価額だけでも調べておくことをおすすめします。

【イエウールの特徴】

- スマホで無料で利用できる

- 不動産会社最大6社で一括査定

価格競争によって最高額が分かる - 大手から地域まで優良企業のみと提携

悪徳な不動産会社は契約解除済み - しつこい営業電話は一切なし

- 調べたからといって必ず売る必要なし

- 内緒で試せる

\60秒の簡単入力【全国対応】/

まずは無料で家の価格を調べてみる >>

(バレずに試せます)

※試したからといって家を売る必要もありません

よくある質問

相続人はどこまでですか?

1. 法定相続人の範囲

- 被相続人(亡くなった人)の財産を受け継ぐ権利がある人のことを「相続人」 と呼ぶ。

- 相続人は 民法 によって 法定相続人 として定められている。

2. 法定相続人の順位

- 第一順位:子(直系卑属)

- 被相続人の 子(実子・養子)が対象。

- 既に死亡している場合 は、その子(孫)が代襲相続する。

- 第二順位:直系尊属(父母・祖父母)

- 被相続人に子がいない場合、 父母・祖父母 が相続人となる。

- 父母が既に死亡している場合 は、祖父母が相続人となる。

- 第三順位:兄弟姉妹

- 子も直系尊属もいない場合、被相続人の 兄弟姉妹 が相続する。

- 兄弟姉妹が死亡している場合 は、その子(甥・姪)が代襲相続する。

3. 配偶者の立場

- 配偶者は常に相続人 となる。

- 順位に関係なく相続権を持つ。

- 例えば、子がいれば 配偶者+子 が相続人となる。

4. 相続割合(法定相続分)

- 配偶者と子:配偶者 1/2、子 1/2(複数いれば均等分割)。

- 配偶者と直系尊属:配偶者 2/3、直系尊属 1/3(複数いれば均等分割)。

- 配偶者と兄弟姉妹:配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4(複数いれば均等分割)。

- 子や直系尊属・兄弟姉妹がいない場合:配偶者が単独で相続。

5. 特別な相続権

- 胎児:生まれたときに相続権が認められる。

- 養子:実子と同じ権利を持つ。

- 非嫡出子(婚外子):現在は嫡出子と同じ割合で相続できる。

- 特別縁故者:相続人がいない場合、内縁の配偶者など特別に関係が深い人が請求できる。

6. 相続人がいない場合

- 相続財産は国庫に帰属 する(最終的に国のものになる)。

- 特別縁故者が請求すれば相続可能。

7. 遺言による相続人の指定

- 遺言がある場合 は、法定相続分とは異なる分割が可能。

- 遺留分(最低限の取り分)があるため、相続人が完全に排除されることはない。

以上が相続人の範囲と相続の基本ルールです。

法定相続人と相続人の違いは?

1. 相続人とは?

- 「相続人」とは、被相続人(亡くなった人)の財産を受け継ぐ権利を持つ人のこと。

- 法的に認められた相続人(法定相続人) だけでなく、遺言や特別な事情によって相続する人も含まれる。

- 相続人は 大きく2種類 に分けられる。

- 法定相続人(民法で定められた相続人)

- 指定相続人(遺言や特別縁故者の請求による相続人)

2. 法定相続人とは?

- 民法によって定められた相続人のこと。

- 被相続人の血縁関係にある人や配偶者が対象。

- 法定相続人の範囲と順位(相続の順序が決められている)

- 第一順位:子(直系卑属)

- 実子・養子が含まれる。

- 既に死亡している場合は孫が代襲相続する。

- 第二順位:直系尊属(父母・祖父母)

- 子がいない場合に相続。

- 第三順位:兄弟姉妹

- 子も直系尊属もいない場合に相続。

- 兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪が代襲相続する。

- 配偶者

- 常に法定相続人 であり、順位に関係なく相続権を持つ。

- 第一順位:子(直系卑属)

3. 法定相続人と相続人の違い

| 項目 | 法定相続人 | 相続人 |

|---|---|---|

| 定義 | 民法で定められた相続人 | 被相続人の財産を相続する全ての人 |

| 相続方法 | 法律に従って相続 | 遺言や裁判所の判断で相続することもある |

| 範囲 | 配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹 | 法定相続人+遺言相続人+特別縁故者 |

| 順位の決まり | 第1順位:子、第2順位:直系尊属、第3順位:兄弟姉妹 | 法定相続人以外も対象(養子、内縁の配偶者、特別縁故者など) |

| 遺言の影響 | 遺言がなければ法定相続分に従う | 遺言があれば指定された人が相続する |

4. 法定相続人以外の相続人の種類

- 遺言相続人:

- 被相続人が遺言によって指名した人。

- 法定相続人以外でも、第三者や法人が指定されることもある。

- 特別縁故者:

- 相続人がいない場合、 内縁の配偶者 や長年被相続人の世話をしていた人が請求できる。

- 相続放棄後の相続人:

- 法定相続人が相続を放棄した場合、次の順位の人が相続することもある。

5. 相続の決定要因

- 法定相続:遺言がない場合、民法に従って相続人が決まる。

- 遺言相続:遺言がある場合、被相続人が指定した相続人が優先される。

- 特別縁故者の請求:相続人がいない場合、裁判所の判断で特別縁故者が相続できる。

6. まとめ

- 法定相続人は、民法で定められた相続人。

- 相続人は、法定相続人に限らず、遺言や裁判所の判断で認められる人も含む。

- 法定相続人がいない場合でも、遺言や特別縁故者の請求で相続する人が決まることがある。

- 最終的に相続人がいない場合、財産は国庫に帰属する。

兄弟で相続分に違いはありますか?

1. 兄弟姉妹が相続人になるケース

- 兄弟姉妹が法定相続人となるのは、被相続人に「子」も「直系尊属(父母・祖父母)」もいない場合。

- 配偶者がいる場合は「配偶者+兄弟姉妹」 で相続する。

- 配偶者がいない場合は「兄弟姉妹のみ」 で相続する。

2. 兄弟姉妹間の相続分の違い

- 兄弟姉妹の間で、相続分が異なるケース があります。

- 兄弟姉妹の種類によって相続分が変わる。

| 兄弟姉妹の種類 | 説明 | 相続分 |

|---|---|---|

| 全血兄弟姉妹 | 両親が共通 | 法定相続分の 1 |

| 半血兄弟姉妹 | 片方の親のみ共通 | 法定相続分の 1/2 |

3. 具体的な相続分の計算

① 配偶者と兄弟姉妹が相続する場合

- 配偶者: 3/4

- 兄弟姉妹: 1/4

- 兄弟姉妹が複数いる場合、1/4を兄弟姉妹で分ける。

② 兄弟姉妹のみが相続する場合

- 兄弟姉妹で均等に分けるが、半血兄弟姉妹は全血兄弟姉妹の1/2の割合 になる。

4. 相続割合の具体例

例①:配偶者+兄弟姉妹2人(全血兄弟)

- 配偶者:3/4

- 兄弟A、B(全血):1/4を均等に分ける → 各1/8

例②:兄弟姉妹のみ(全血兄弟2人、半血兄弟1人)

- 全血兄弟A、B:1(基準)

- 半血兄弟C:1/2(全血兄弟の半分)

- 合計割合 → 1 + 1 + 1/2 = 2.5

- 分配割合

- 全血兄弟A、B → 2.5分の1ずつ(2/5ずつ)

- 半血兄弟C → 2.5分の1/2(1/5)

5. 兄弟姉妹の代襲相続

- 兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、その子(甥・姪)が相続できる。

- 代襲相続は1代限り(甥・姪の子には相続権なし)。

- 甥・姪の相続分は、亡くなった兄弟姉妹の相続分を均等に分ける。

6. 兄弟姉妹の相続に関するポイント

- 兄弟姉妹の相続分は法定相続分より低い(配偶者や子がいると優先される)。

- 半血兄弟は全血兄弟の1/2の相続分しかもらえない。

- 兄弟姉妹には「遺留分」がないため、遺言で相続分がゼロになることもある。

7. まとめ

- 兄弟姉妹の相続分は 配偶者がいるかどうか によって変わる。

- 全血兄弟姉妹の相続分は半血兄弟姉妹の2倍。

- 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で排除される可能性がある。

- 兄弟姉妹が亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続できるが、1代限り。

事実婚の相手は相続人になれますか?

1. 事実婚とは?

- 法律上の婚姻届を出していないが、夫婦同然の生活を送っている関係 を指す。

- 「内縁関係」とも呼ばれる。

- 住民票や社会保障制度上で「未届の配偶者」として認められる場合がある。

2. 事実婚の相手は法定相続人になれるか?

- 民法上の法定相続人にはならない。

- 婚姻届を提出していないため、法律上の配偶者として扱われない。

- 遺言がない場合、事実婚の相手には相続権がない。

- 法律婚の配偶者とは異なり、遺留分も認められない。

3. 事実婚の相手が相続するための方法

- ① 遺言を作成する

- 事実婚の相手を 遺言で「遺贈」 すれば、相続が可能。

- 公正証書遺言を作成しておくと安全。

- ② 生前贈与

- 財産を事前に贈与することで相続の代わりにする。

- ただし、贈与税がかかる 場合がある。

- ③ 養子縁組

- 事実婚の相手を養子にすることで法定相続人 になれる。

- ただし、養子縁組には一定の手続きが必要。

- ④ 共有名義にする

- 不動産や預金口座を共同名義 にしておけば、事実婚の相手も権利を持てる。

4. 事実婚の相手に財産が渡らないリスク

- 遺言がない場合、事実婚の相手には相続権がないため、全財産が他の法定相続人(子・親・兄弟姉妹)に渡る。

- 住んでいた家や預金口座がすべて相続人のものになる可能性がある。

- 相続人から退去を求められたり、預金を引き出せなくなったりするリスク もある。

5. 事実婚の相手が「特別縁故者」として相続できる場合

- 法定相続人がいない場合、事実婚の相手は**「特別縁故者」として家庭裁判所に請求** できる。

- 認められれば、財産の一部または全部を受け取れる。

- ただし、裁判所の判断が必要なため確実ではない。

6. 事実婚の相手と法律婚の配偶者がいる場合

- 法律婚の配偶者がいる場合、事実婚の相手の権利はさらに弱くなる。

- 法律婚の配偶者は必ず法定相続人となるが、事実婚の相手は一切相続できない。

- 遺言があっても、法律婚の配偶者の「遺留分請求」によって、遺産が減る可能性がある。

7. まとめ

- 事実婚の相手は法定相続人にはなれない。

- 遺言を作成すれば、遺産を渡せる。

- 生前贈与、養子縁組、共有名義などの対策が必要。

- 法定相続人がいなければ、特別縁故者として請求できる可能性もある。

- 遺言がないと全く財産を受け取れず、トラブルの原因になる可能性が高い。

相続人の優先順位は変えられますか?

1. 相続人の優先順位とは?

- 民法では、相続人の優先順位が 法定相続順位 として定められている。

- 優先順位の高い相続人がいる場合、低い順位の相続人には相続権が発生しない。

- 法定相続順位

- 第一順位:子(直系卑属)

- 第二順位:直系尊属(父母・祖父母)

- 第三順位:兄弟姉妹

- 配偶者は常に相続人 となる(順位に関係なく相続権を持つ)。

2. 相続人の優先順位を変更する方法

- 基本的に法定相続順位は変えられないが、以下の方法で影響を与えることができる。

① 遺言を作成する

- 遺言によって、相続させる人を指定できる。

- 法定相続人以外の人(内縁の配偶者、友人、法人など)にも遺産を渡せる。

- ただし、遺留分があるため、完全に排除はできない(兄弟姉妹を除く)。

② 生前贈与を活用する

- 生前に財産を贈与することで、実質的に相続の優先順位を変更できる。

- 相続税対策としても利用されるが、贈与税に注意が必要。

- 相続開始前3年以内の贈与は、相続財産に加算される(「生前贈与加算」)。

③ 養子縁組をする

- 養子を迎えることで、法定相続順位を意図的に調整できる。

- 例えば、孫を養子にすれば、親より優先的に相続できる。

- ただし、税務上は「養子の数」に制限がある(実子がいる場合は1人、いない場合は2人までが相続税の控除対象)。

④ 相続放棄をさせる

- 特定の相続人が相続を放棄すれば、次の順位の相続人が繰り上がる。

- 放棄した相続人の子供(代襲相続人)も相続権を失う。

- 放棄は家庭裁判所に申請する必要があり、相続開始後3ヶ月以内に行う必要がある。

⑤ 遺留分の請求を避ける

- 遺言で相続順位を変更しても、遺留分を請求される可能性がある。

- 遺留分を持つのは「配偶者」「子」「直系尊属」のみ。

- 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で完全に排除できる。

- 遺留分を事前に放棄させる「遺留分放棄の手続き」も可能(家庭裁判所の許可が必要)。

3. 相続順位を変えるリスク

- 相続人同士の争い(遺産争い)が起こる可能性がある。

- 遺言が不備だと、法定相続分に従った相続が適用される。

- 相続放棄後に財産の価値が上がった場合、取り消しはできない。

- 生前贈与を行うと、税負担が増える可能性がある。

4. まとめ

- 法定相続順位は基本的に変えられないが、遺言や生前贈与などで影響を与えることができる。

- 養子縁組をすると、相続の優先順位を調整できる。

- 相続放棄をすると、次の順位の相続人が繰り上がる。

- 遺留分があるため、完全に相続順位を変更するのは難しい。

- 兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言で完全に相続から除外することが可能。

コラム

- 相続税とは?

- 贈与税とは?

- 遺産の相続方法

- 遺産分割協議の注意点

- 遺言書の書き方

- 遺産相続でよくあるトラブル

- 法定相続人の範囲は?

- 遺産争いはドラマの中だけの話じゃない?

- 家族が亡くなったらするべき事は?

- どうして贈与税はあるの?